様々な業界で活躍するクイズ好きの社会人や、クイズで得た経験を生かしながら夢を追いかける学生を取り上げ、クイズとの出会いやクイズの魅力を語ってもらう連載「クイズと私。」。第3回は、学生時代に数々のクイズ番組で名を馳せ、現在はクロアチア専門のサッカージャーナリスト・通訳として活動している長束恭行さんにインタビュー。

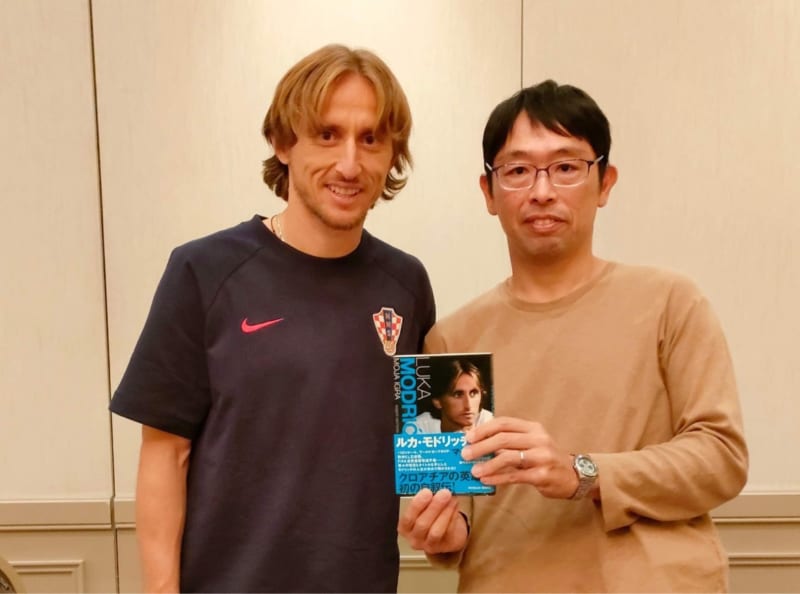

長束恭行(ながつかやすゆき) ※写真右

長束恭行(ながつかやすゆき) ※写真右1973年、愛知県生まれ。同志社大学経済学部卒。大学時代に同志社大学クイズラバーズを設立。『史上最強のクイズ王決定戦』『FNS1億2000万人のクイズ王決定戦!』の常連として活躍し、『第5回FNS』ベスト4、『第6回FNS』準優勝、『史上最強のクイズ王決定戦サバイバルマッチ』ベスト4の成績を残す。また『マン・オブ・ザ・イヤー』(1992年)を制し、学生クイズ日本一にも輝いた。銀行員を経たのち、2001年からはクロアチアに10年間滞在し、現地でサッカー取材を続けた。2011年からの4年間はリトアニアを拠点に東欧諸国を取材。訳書に『日本人よ!』『ルカ・モドリッチ自伝 マイゲーム』、著作に『旅の指さし会話帳 クロアチア』、共著に『ハリルホジッチ思考』がある。2019年には『東欧サッカークロニクル』で第29回ミズノスポーツライター賞優秀賞を受賞。2023年にはクロアチア代表をテーマに『もえるバトレニ~モドリッチと仲間たちの夢のカタール大冒険譚』を出版した。

早押し機も自作して

大学で念願のクイズサークルを設立

――私は大学時代に「同志社大学クイズラバーズ」というサークルに所属していたのですけど、長束さんはその創設者なんですよね。

長束 世代的には入れ替わりなので、お互いの学生時代が重なったことはないんだけどね。

――大先輩である長束さんが、どのようにクイズを極めたのかというお話は近日発売予定の「QUIZ JAPAN vol.16」にて詳しくインタビューさせていただいていますので、このウェブ版ではそのあたりは駆け足でお聞きします。まずは中高時代から教えてください。

長束 地元が名古屋なんだけど、中学の頃にクイズの勉強を始めて、同級生をクイズ遊びに巻き込んだり、『アタック25』の中学生大会予選でクイズ仲間を見つけたりしていた。あと、進研ゼミの教材に「クイズ好きの人を集めて文通サークルを作りたい」みたいな投稿があって、そこで生まれた文通サークルでも交流したりしてたね。

――まだインターネットが普及していない1980年代ならではのエピソードですね。

長束 で、高校2年生の時に社会人サークルの「どえりゃあもんくらぶ」に入れてもらえるようになって、月1回参加して、腕を磨くようになったのよ。

――高校ではクイズ研は作らなかったんですか?

長束 僕も高校でクイズ研を作ろうとしたんだよ。でも、どこかひとつ部活が潰れない限りは無理だったのかな。だから、当時は毎月1回の「どえりゃあもん」の例会に参加する以外はひたすら独学。かなりの勉強量を積んでいたと思う。

――長束さんが同志社大学に入学された1991年にちょうどテレビで「クイズ王ブーム」が到来しました。大学では念願のクイズ研(同志社大学クイズラバーズ)を作られました。近くには名門の立命館大学クイズソサエティ(RUQS)がありましたが、そちらには加入されなかったんですね。

長束 「RUQSに入らないか?」という誘いは実際にあったよ。それでも入らなかったのは、やっぱり「自分でサークルを作りたい」という想いが強かったから。実は当時は「同志社大学クイズ研究会 元禄の茶壺」というサークルが存在していたんだけど、説明会に行ったら「うちのサークルは基本的にクイズはやりません!」と言われてね(笑)。

――当時の大学のクイズサークルだと、いかにもありそうな話ですね(笑)。

長束 それで1年生の間は下宿で地下活動をして、年度が変わって2年生の時に任意団体として登録した。大人数に対応できるよう「20人用早押し機」も製作したよ。当時は『クイズでポン!』という4人用早押し機の回路が電子工作キットとして発売されていてね。それが最大5個まで連結できるので、通販で5個+音源キットを購入して、はんだごてを使って回路を組み立てた。早押しボタンも20人分、すべて自分で作ったよ!

――今のように早押し機がネットで購入できる時代からしたら、想像できないバイタリティですね!

クイズ王決定戦が姿を消しても

クイズに飢えていた

――数々のクイズ番組で活躍された長束さんですが、印象的だったのはTBSの『史上最強のクイズ王決定戦』とフジテレビの『FNS億2000万人のクイズ王決定戦!』ですね。

長束 高校3年生の『第1回FNS』から全国大会に勝ち進んだけど、大学1年生の頃はまだクイズ番組の早押し席に座ったことはなかったのよ。初めて座ったのは、大学2年生の秋の『第7回史上最強』だから。決勝まで勝ち進んだのが、その直後の『第5回FNS』だね。

――『史上最強』といえば、『第9回』の「7○3×」における西村顕治氏との戦いは「クイズ史に残る名勝負」として有名ですが、こちらは「QUIZ JAPAN vol.13」で当時の回顧録を掲載させていただきました。当時は、アカデミックな『史上最強』と「奇問」の『FNS』などという対比で語られることが多かった両番組ですが、出場されていた長束さんから見た印象はいかがでしたか?

長束 『史上最強』については正直いろいろ思うところがあるんだけど、『FNS』は勉強すれば勝てる大会だったからね。『FNS』には誰かを強く見せるためのマジックやカラクリがなかったじゃない? だから本当にガチだったと思うよ。しかも誰でも予選を受けられて、誰でも平等に勝ち抜くチャンスがあった。そういう大型クイズ番組の存在はありがたかったし、オールカマーの大会だったよね。ただ『史上最強』も『FNS』もどんどんと先鋭化していったじゃない? しかも、ある程度回数を重ねていくとパターンや傾向もわかってくるしさ。そうなると、大学クイズ研のプレイヤーばかりが勝ち上がっていくことになる。そういう意味では、番組を長く続けることがいいことなのかはわかんないよね。

――クイズ王番組が姿を消していく中で、長束さんは今でいう「オープン大会」を関西で初めて開催したパイオニアでもありますね。

長束 『関西学生クイズオープン』だね。僕の呼びかけで他大学の有志を集め、1993年末に同志社大学の大ホールで第1回を開催した。当初の目的は「大学間の交流」だったとはいえ、結果として学生クイズ界に風穴を開ける大会になったよね。

――クイズの問題もどんどん自分たちで作っていくようになったんですよね。

長束 そうだね。学生の間にワープロが普及して、作った問題を書面化できるようになったからね。クイズ王番組が次々と消滅していく中で、日本のあちこちで自分の方向性や基準を模索した頃かもしれない。あの頃は、誰もが新たな問題に飢えていた。「とにかく新作問題をたくさん作ろうよ」みたいな流れも来ていて、「既存のベタ問にちょっと前フリをつけよう」から始まったのが、次第に前フリも多彩になっていったよね。強くなりたいヤツは図書館に通いながら前フリを開拓し、一同に会しては新作問題を披露しあっていた。まるで炭鉱を競って掘り合うような気分だった(笑)。その結果、1995年頃からは問題が次第に難化して、クイズそのものがハードコア化していくわけだけど(苦笑)。

――今のように、いろいろなサークルの会報や問題集が流通するようになったのもその頃ですよね。

長束 当時は、よそのサークルのプレイヤーと知り合ったら、まずは「問題を持ってる?」と尋ねて、会報とか問題集のコピーを交換して仲良くなるのが定番だったね。で、「新しい問題あるから早押しやろうぜ」と言って、その問題を自分のサークル仲間相手に披露して、それをやった連中がまたコピーする(笑)。

――それでどんどん文字が薄くなっていくという(笑)。

長束 そうそう! みんな新作問題を吸収することに貪欲だったから。サークルを超えて問題を交換していたんだよね。

クロアチアへの想いが積り

3年勤めた銀行を辞めて移住へ

――長束さんがサッカーに興味を持ったきっかけは何だったんですか?

長束 大学3年生の頃から立命館の久保(隆二)の下宿によく誘われてね。久保の下宿に呼ばれると、そのたびに300問ぐらい新作問題を読むんだけど、「僕にもクイズをやらせてくれ」と頼むと、「僕らの問題は仲間内でやり尽くしたんでダメです」「それよりゲームをやりましょう」と勧められるのが常でね。それでスーパーファミコンの『スーパーフォーメーションサッカー』でひたすら遊んでた(笑)。で、ゲームは同時に2人しかできないから、待っている間は本棚にある海外サッカー雑誌とか漫画を読むわけよ。結果、それをきっかけにして海外サッカーにハマっていくんだから、人生はどう転ぶかわかんないよね!

――大学を卒業して銀行に就職されたわけですけど、そこからなぜサッカージャーナリストに転身されたのでしょうか?

長束 これは話すと長くなるんだけど……。自らの希望で営業部に入り、駅前の商店街を担当することになったんだけど、うちの銀行の悪口ばっかり聞かされてね(苦笑)。合わなかったし、つらかったねえ。自分は商店街育ちだっただけになおさら。ほかにもいろいろあって、次第に職場環境に苦しむようになっちゃってさ。でも、職場にエリック・カントナが大好きな女性の先輩がいて、海外サッカーの話になると止まらないという。当時、同じ趣味を身近で共有してくれたその先輩には感謝しているよ。

――この時点で、すでにクロアチアのファンだったのですか?

長束 そうだね。1996年にEURO(ヨーロッパ選手権)のイングランド大会が行われたんだけど、WOWOWで放送された試合を久保がすべてビデオで録画していてね。で、当時のクロアチア代表が一癖も二癖もあるチームだったのよ。ズヴォニミール・ボバンにダヴォル・シュケル、ロベルト・プロシネチュキといった個性派がそろっていてね。彼らのプレーを見たかったので、久保に頼んでクロアチア代表の試合のビデオテープを全部譲り受けたんだわ。そんなクロアチア代表が、1997年6月のキリンカップで来日して日本代表と国立競技場で対戦することを知ったので、応援に行ってね。で、この試合以降は、クロアチアという国そのものが気になるようになった。「行けるものならばクロアチアに行ってみたいな」と。ただ、当時は気軽に行ける国だとは思っていなかったね。

――当時のクロアチアって、ユーゴスラビアから独立して間もない頃ですよね?

長束 クロアチアの独立宣言が1991年で、戦争が終わったのが1995年だね。でも1997年の時点では、日本人はクロアチアなんて滅多に行かないし、日本語での旅行情報もほとんどなかった。もちろんインターネットに旅行情報が転がっている時代でもないし、当時最新の『地球の歩き方』でも扱われていなかった。一般の日本人からすると「あのあたりは危険」というイメージが強かったんじゃないかな。

――それで初めてクロアチアに行かれたんですか?

長束 そう、有休を使って1週間の個人旅行でね。ザグレブに到着して中心部のカフェストリートを歩いていると、物珍しさからかすぐに地元の若者たちに声をかけられた。「どこから来たの? 日本だって!? ほら、ここに座って。一緒に飲もうよ!」と。彼らにとっては、クロアチアに関心を抱いてくれる異国の客人は誰でも大歓迎だったのよ。

――気さくですね!

長束 クロアチア人って、好奇心が強くて、感情豊かで、表裏のない性格なんだよね。本音と建前を使い分ける日本社会に苦しんでいただけにカルチャーショックだったね。しかも、ザグレブ滞在中にちょうどチャンピオンズリーグ最終予選の「ディナモ・ザグレブ対ニューカッスル・ユナイテッド」の試合を観ることができて。その試合は、ディナモファンの間でいま現在も語り継がれるほどのドラマだった。最後はディナモが負けてしまったものの、延長戦にもつれ込む死闘に心は揺さぶられたね。観客の熱狂もすさまじかったし、戦後まもないクロアチアという国には「ようやく自分たちの国家を勝ち取った」という高揚感があった。そういうのに接するうちに「僕の人生はこのままでいいんだろうか?」と考えるようになっていって。それで帰国して辞表を出してね。

――まさに人生観を変える旅行だったんですね。

長束 でも、銀行員時代の2年半は自分にとって貴重な経験だったんじゃないかな。断片的ではあるけど日本の社会や組織を知れたし、伸びた鼻をへし折ることもできたしね。ただ、クロアチアで受けた衝撃はあらゆる価値観をぶち壊し、僕の中のすべてを変えた。

――そういえば、長束さんがホームページを作ってクロアチアの情報を発信しだしたのはこの頃ですか?

長束 いや、もう少し後だね。1998年1月に「クロアチアに行こう!」という名の個人ホームページを開いた。最初のタイトルは「クイズをやめてクロアチアに行こう!」だったんだけどね(笑)。そこでクロアチアの旅情報や旅行記、サッカー情報や現地レポートをしたためるようになった。

――1998年というと、ワールドカップがあった年ですよね?

長束 そう。この年のフランス大会では、クロアチアと日本がグループステージで対戦している。周囲から「非国民」と言われようとも、僕はクロアチアの応援に回ってね(結果は「クロアチア1−0日本」)。それを契機にクロアチアという国が世界的に注目されるようになって、僕のホームページに設置していたBBS(電子掲示板)がクロアチア好きの交流の場になってね。何回かオフ会も開催したよ。

――「クロアチアのことなら長束さんが詳しい」というイメージが広まった頃ですね。

長束 で、この頃にクロアチア語の勉強も独自に始めた。最初は「セルビア・クロアチア語」の語学本しかなかったけど、日本語で書かれたクロアチア語辞書や文法書が発売されてからは懸命に読み込んだね。それからも紆余曲折を経て、「1年だけでも憧れのクロアチアに住もう!」と決断したのが2000年の頃。派遣社員で資金を稼いで、翌年9月にザグレブへと渡ったんだけど……本当の戦いはここからだったんだよね。

片言のクロアチア語でアパート探しに奔走し

現地サポーターズクラブの日本人第1号に

――そもそもクロアチアに行って何をするつもりだったのですか?

長束 とりあえず、ザグレブ大学の哲学学部で秋から開かれる、外国人向けのクロアチア語コースに通うことは決まっていた。

――当時、クロアチア語はどれぐらいできたんですか?

長束 入学初日にクラス分けの筆記テストがあって、そこでは点数は稼げたとはいえ、会話能力はほとんどなかった。それで先生に頼み込んで初級のクラスに下げてもらったのよ。

――でも会話ができないとなると、最初のころの生活はかなり大変だったんじゃないですか?

長束 そりゃそうよ(苦笑)。最初につまずいたのはアパート探し。広告新聞を見ながら手当たり次第に公衆電話から連絡したものの、僕のクロアチア語は片言だし、相手が話していることも電話口では理解できない。そもそも、大家としても外国人には貸したくないし。

――いきなり厳しい状況ですね……。

長束 アパートが決まらずに心が折れそうになったので、小休止してディナモのスタジアムにふらっと訪れたの。そうしたら前の旅行で知り合った18歳のブラジル人選手と再会してね。彼と片言のクロアチア語でやり取りしながら「15歳で親元を離れた彼の辛苦を考えれば、自分なんてまだまだ甘い」と思ったね。それで心を奮い立たせて、最初に電話した家とどうにか話をまとめた。余談だけど、そのブラジル人はのちにクロアチアに帰化し、クロアチア代表で29得点を挙げたエドゥアルド・ダ・シルバなんだよ。クロアチアリーグのシーズン最多得点記録を塗り替えてアーセナルに移籍し、ワールドカップ本大会のメンバーにも選ばれている選手でね。

――なんとかアパートも決まり、クロアチアでの生活基盤もできたわけですが、ここから、どういう流れでサッカージャーナリストになっていったのですか?

長束 ちょっと話が戻るんだけど、クロアチアに移住する前の年(2000年)に個人旅行でスロバキア開催のU-21欧州選手権を観に行ってね。この時は初出場のクロアチアを応援すべくすべての試合会場に足を運んだ。もちろん、日本人がクロアチアを応援するなんて物珍しいわけよ。

――しかも、フル代表ではなくU-21ですものね。

長束 そう。U-21代表の大会だけに、クロアチアから陸路でやってきたサポーターも熱狂的なヤツばかり! で、そんな彼らにも「おい、日本人がクロアチア代表のユニフォームを着て応援してるぜ!」と驚かれてね。クロアチアのサポーターといっても、ディナモ、ハイドゥク、リエカ、オシエク……と支持するクラブごとにグループが分かれているんだけど、大会中はそのすべてと交流を結んだ。そんな中で、現地で取材中のネットメディア「Sportnet」の記者陣とも知り合ってね。日本に帰国してからも彼らとはやり取りし、Jリーグでプレーするクロアチア人の記事を書くようになっていた。

――なるほど。実は移住する前から、クロアチアのメディア向けにJリーグの記事を書いていたんですね。

長束 そう。なので翌年に僕がクロアチアに住むことになると、「Sportnet」の編集者から「メディアパスを君に準備しよう。ペンとカメラ、どっちがいい?」と聞かれてね。当時は貧相なデジカメしか持ってなかったとはいえ、臨場感のあるピッチ際でプレーを見たかったので「カメラがいい」と答えた。おかげで、移住してすぐにスタジアムを出入りできる身分になったのよ。

――クロアチアの地で、サッカー記者としての活動が始まったと。

長束 クロアチアは閑古鳥の鳴くような試合が多いんだけど、そのような現場にカメラをぶら下げて来る日本人なんて珍しいじゃん? なので、いろんな人たちと知り合いになるわけさ。選手やコーチ、フロントやスタッフ、新聞記者やカメラマン、売り子や警備員、果ては消防士まで……。

――え、スタジアムで「消防士」と知り合いになるというのは?

長束 消防士には「サポーターが投げる発煙筒を拾う」という仕事があるのよ(笑)。

――あぁ、なるほど(笑)。

長束 で、移住して半年ぐらいしてからかな? スロバキアで知り合ったディナモのサポーターとばったり再会してすっかり仲良くなっちゃってさ。サポーターといっても、彼らはガチのフーリガンなんだけどね(笑)。ディナモ・サポーターの「バッド・ブルー・ボーイズ」(BBB)は国内外を問わず、いつも暴力沙汰を起こすヤツらで、僕はとりわけコアメンバーと仲が良くてね。彼らから「新しいサポータークラブができたから入らねぇか?」と誘われたので「入る」と即答。それで日本人どころか外国人でも初のBBB会員になった。事務所が家の近くにあったから、学校帰りに毎日通ったね。当時の僕は、BBB内の間でレジェンド扱いされていてね。一緒に飲むと、「お前、ディナモが好きでザグレブに移り住んだのか? マジですげーな。ビールおごるよ!」って感じで、目の前にビール瓶がずらっと並ぶんだわ。まだ1本目の半分も飲んでないのに(笑)。

――まぁ「クロアチア人が、阪神タイガースが好きすぎて西宮に移り住んできた」みたいなことがあれば、日本でもそれくらい歓迎されそうですもんね(笑)。

――まぁ「クロアチア人が、阪神タイガースが好きすぎて西宮に移り住んできた」みたいなことがあれば、日本でもそれくらい歓迎されそうですもんね(笑)。

長束 そうそう(笑)。ましてや当時、クロアチアに住む日本人なんて約100人くらい。彼らにとっては、僕が初めて知る日本人なわけだから。ただ、当時はまだクロアチア語を自由に操れなかったので、言いたいことを表現するのは大変だったよ!

――当初は移住は1年の予定だったんですよね?

長束 ただ帰国する段階になって、「このまま1年でクロアチア生活を終えてしまうのはもったいないな」と。クロアチア語の実力も未熟だったしね。それで「もう1年やろう」と決意して、2002年8月にザグレブに戻ってきた。前回と同じアパートに住んだんだけど、小さな部屋がもう1つあって、そこには間瀬秀一さんが住んだの。彼はのちにJリーグの秋田や愛媛の監督をすることになる、僕の親友でね。間瀬さんは英語やスペイン語を流暢に操ることができ、6カ国でプレー経験があるほどのバイタリティの持ち主。前シーズンまでクロアチア2部のクラブでプレーしていて、それを取材した縁で仲良くなったのよ。そんな彼がその夏に現役引退を決意し、Jリーグの通訳を目指すためにザグレブ大学に通い始めた。当時は辞書を使って、毎日一緒に「クロアチア語の単語クイズ」をやっていたね(笑)。

――クイズでお互いの語学力を高めあっていたと(笑)。

長束 その間瀬さんは年が明けてまもなく、念願がかなってジェフ市原の新監督となるイヴィツァ・オシムの通訳として働くことが決まった。彼に刺激を受けた僕も「自分も新たな道を切り開かねば」と思ったのね。そんな時、バスケットボールの日本男子代表監督にクロアチア人のジェリコ・パブリチェヴィッチが就任すると知って、日本バスケットボール協会に打診してみたの。

――えっ、バスケの日本代表監督の通訳に?

長束 そう。そうしたら、当初予定していたハーフの通訳が入れないということで「すぐに来れないか?」という話になってね。それで採用されたのが2003年4月。日本に一時帰国して、ハーフの子が来るまで2カ月間、代表監督の初代通訳を務めたわけさ。ただ、バスケットボールの知識が全然なかったから、まったく使い物にはならなかったけどね(苦笑)。それでも実際にスポーツの現場、それも日本代表に携わったという事実は何物にも代えがたい経験だった。あれは自分のジャーナリスト人生にも大きく影響していると思うよ。

――通訳の契約期間が終わったら、またクロアチアに戻ったのですよね?

長束 うん。サッカーを取材しながら、大学にも通ってクロアチア語に磨きをかけた。学生ビザがあれば滞在許可は得られるからね。ただ、3年も4年も通っていたらクラスがなくなってくるのよ。

――授業をとりつくしてしまったと。

長束 「さて、どうするか?」と判断を迫られる中、結論は「もう仕事をして現地で食っていくしかない!」と。この頃はクロアチアに永住するつもりになっていたね。