「小説TRIPPER」2022年夏季号に掲載され話題を呼んでいた小説『君のクイズ』が、このたび2022年10月7日に単行本として発売された。QUIZ JAPANでは単行本発売を記念し、「クイズ小説」という点に着目した鼎談を企画。著者である小川哲、同じくクイズを扱った小説『首里の馬』で第163回芥川龍之介賞を受賞した小説家・高山羽根子、そしてクイズプレイヤー・徳久倫康の3人に、この2作の執筆の裏側を語ってもらった。

「小説TRIPPER」2022年夏季号に掲載され話題を呼んでいた小説『君のクイズ』が、このたび2022年10月7日に単行本として発売された。QUIZ JAPANでは単行本発売を記念し、「クイズ小説」という点に着目した鼎談を企画。著者である小川哲、同じくクイズを扱った小説『首里の馬』で第163回芥川龍之介賞を受賞した小説家・高山羽根子、そしてクイズプレイヤー・徳久倫康の3人に、この2作の執筆の裏側を語ってもらった。

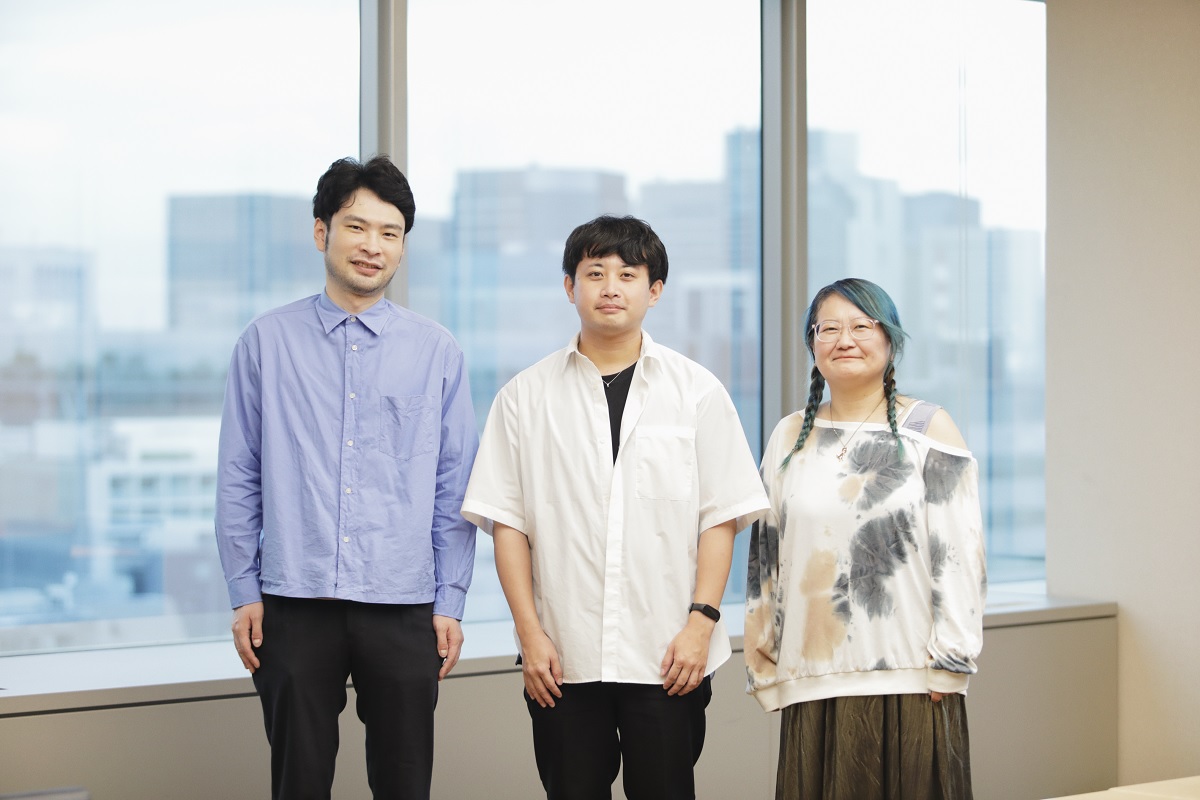

(2022年9月21日収録 聞き手:大門弘樹 写真:山本マオ)

写真左・小川哲(おがわさとし) 1986年、千葉県生まれ。東京大学教養学部を卒業後、博士課程在籍中の2015年に「ユートロニカのこちら側」で第3回ハヤカワSFコンテストの大賞を受賞し、デビュー。2017年の『ゲームの王国』で第38回日本SF大賞、第31回山本周五郎賞、2022年の短編「SF作家の倒し方」で第53回星雲賞日本短編部門など、多くの受賞歴がある。

写真中央・徳久倫康(とくひさのりやす) 1988年、東京都生まれ。早稲田大学文化構想学部にて作家・思想家の東浩紀に師事し、東が創立した株式会社ゲンロンに2021年度末まで在社。主なクイズの戦歴に『第3回Knock Out~競技クイズ日本一決定戦~』優勝、『JQSグランプリシリーズ』初代・第3代王者など。2015年から2021年にかけて7年連続でオープン大会の最多勝を記録した。

写真右・高山羽根子(たかやまはねこ) 1975年、富山県生まれ。2009年、『うどん キツネつきの』で第1回創元SF短編賞佳作を受賞し、デビュー。2019年の『居た場所』『カム・ギャザー・ラウンド・ピープル』が第160-161回芥川龍之介賞候補となり、翌年『首里の馬』で第163回芥川龍之介賞を受賞。マーダーミステリーの原作も務め、『スペースポンポン号の殺人』が2022年10月29日に発売予定。

関連記事:クイズ王が早押しバトルを生解説!『第3回KnockOut ~競技クイズ日本一決定戦~』応援上映会レポート

「謎解き」みたいな、物事について解体しながら考える遊びがすごく好きなんです(高山)

――小川さんの『君のクイズ』と高山さんの『首里の馬』、クイズを題材とした2つの小説に強豪プレイヤーとして名高い徳久さんも関わっていたということを聞きまして、今回の鼎談を企画させていただきました。そもそも、皆さんがクイズについて初めて話したのはいつ頃ですか?

高山 たしか『首里の馬』を書くちょっと前ですね。

小川 高山さんから「面白いですよ、これ」みたいな感じで資料をもらったんですよ。

高山 そうそう。2020年2月にゲンロンのSF創作講座があったんですけど、その場にいた徳久さんに「クイズの小説を書きたいんです」って言ったら、あとからメールでいろんなクイズの資料を送ってくれたんですよ。

徳久 僕がゲンロンにいた頃はSF創作講座の担当をしており、高山さんにも小川さんにも講師としていらしていただきました。その節はお世話になりました。(※徳久は今年4月にゲンロンを退社)

高山 その少しあとにハヤカワのSFコンテストの授賞式があったんですけど、そこに徳久さんと小川さんもいらっしゃってて。で、そのときに小川さんが「僕もクイズで何か書きたいんです」って言っていたから、「じゃあ、徳久さんからいろいろな資料をたくさんもらったから送りますよ」って転送したんです。

――高山さんが「クイズをテーマに書こう」と思われたきっかけは何でしょう?

高山 私は「謎解き」みたいな、物事について解体しながら考える遊びがすごく好きなんです。小川さんと喋るようになったのも謎解きとかボードゲームがきっかけなんですけど。で、その対象のひとつとして、「クイズ」というものが昔からあった気がします。例えば「宇宙人のような、全然クイズのことを知らない人が、クイズを見たら何を思うんだろう?」みたいなことを考えながら、クイズ……つまり用意された答えを確認し合う行為を奇妙なものとして考えていました。

――つまり、クイズそのものには昔から興味があったと。

高山 はい。で、あるとき「全焼した首里城の写真を集めて多くの人から集めて復元する」というニュースを見て、「データとしてすべて保存していたなら、失ってしまったものも復活させられるんだな」と思ったんですけど、そのときにふと、そういうデータとかアーカイブみたいなところが、知識の蓄積であるクイズと結び付いたんだと思います。

――なるほど。

高山 ただ、私はいわゆる「競技クイズ」ではなく、リアリティショーとしてのバラエティ番組だったりクイズ番組だったりを見てきた世代です。なので、そういう視点でのクイズを書いてみたいなという気持ちもありました。

小川 高山さんの小説は基本的に「各作品ごとに何か謎があって、それを解いたような解いていないような感じになる」という構造なんですよね。だから『首里の馬』のときは、「『クイズの小説』といっても、どうせクイズそのものは登場しないんだろうな」と思っていたんですよ。でも実際に読んだら、ちゃんとクイズの小説でした(笑)。

徳久 クイズというものを、もっと抽象化して書かれると思っていた感じですか?

小川 そうそう。「いや、これはこういうクイズなんです」「この作品を通してクイズを出してるんですよ」みたいな小説なのかと思ってたんですけど、ちゃんと主人公がクイズを出す仕事をしていて、解答する人がいて……。クイズというものが、人を結びつけるものの象徴として描かれているんですよ。しかも、そこで提示されているクイズやその答えが、作品の中ですごく大きな意味を持っている。だから「ほんとにクイズだった」って。

高山 これに関しては、クイズ小説だと思って書きましたから(笑)。

徳久 『首里の馬』では、クイズが「孤独な人たちに向けたコミュニケーションを取るためのツール」として使われているじゃないですか? それは僕のようなクイズプレイヤーがクイズに感じている機能の中でもすごく大きなウェイトを占めるので、重要なものに触れてくださっている感じがして嬉しかったです。

高山 私はバカ界の住人……つまり知識を持たない側の人間で一番、知識を信じているみたいなところがあります(笑)。「集合知」というものに対してものすごい期待や明るさみたいなものがあった時代を過ごしているので、その感覚が今でも頭の中に残っていて。なので、クイズもそうなんですけど、知識を確認し合うことでコミュニケーションが取れることに希望を感じるみたいな面があるんです。例えば、ゾンビがそこらじゅうにいるような世界にいたとして、クイズを出したときに誰か答えてくれる人がいたら、「知識を持った人がいた!!」って心が熱くなるんじゃないか、という(笑)。

小川 クイズって「解答者は出題者が何を言ってほしいのかを想像して当てる」という、すごく特殊なコミュニケーションの仕方をしますよね。だから、そこがクイズの本質的なところなのかなと。

高山 あと、これはあまり関係のないリアリティショーの話なんですけど、『SASUKE』ってあるじゃないですか? 私はそれをすごく良いリアリティショーだと思っていて。クリアしたからといって生活ができるようになるわけでも、莫大な賞金がもらえるわけでもないのに、日常を暮らす社会人の方たちが自分の家に練習用のセットを作って、一生懸命練習してるんです。すごくないですか?

徳久 たしかに、『SASUKE』の最大の魅力はそこだと思います。

高山 客席で妻子が応援していて、夜中にベンチコートを着て祈っていたりして。

小川 子供が「パパ頑張って!」って言ってたりね。

高山 そう、あとは夜遅くて子供がぐずってしまったり(笑)。で、クイズも『SASUKE』と同じで、優勝したからといってそれで生活していけるわけではないのに、みんなどこか必死でやっている。そういうのがぐっとくるんです。昔やっていた『アメリカ横断ウルトラクイズ』もそういうところが結構あって、例えば参加者が途中で職場に電話とかするじゃないですか。

――「これ以上勝ち進むと会社を辞めなきゃいけない」とか……。

高山 そうそう(笑)。

小川 高校野球とか『高校生クイズ』もそういう消費のされ方をするから、それに合わせて演出の方向性もシフトしていきましたよね。『高校生クイズ』で言うと、「個人に焦点を当てる」という見せ方になったのは田村正資君(第30回で優勝した開成高校のリーダー)がきっかけじゃないですか? 優勝して、とんでもない数のファンがついて、ラブレターも何百通ともらって、ぐらいの感じになっちゃって……。

徳久 この年の開成高校の学園祭には、田村君目当てですごい大勢の人が来ちゃったんですよね。

高山 なるほど。でも、個人的にはそういう「頭もよくて、イケメンで……」みたいな人じゃなくて、ほんとにクイズしかできないような人にモテてほしいんですよ。「この人、クイズがなかったらやばいでしょ」っていうぐらいの人が、クイズができることによってとんでもなくモテモテになるというか、スターダムにのしあがってほしい。そういうわがままな願望があるんですけど……。

小川 うーん、それはモテないんだよなぁ。

徳久 そういうスターの誕生を待っていると言われても、「そうですか」としか答えられないんですけど。実際、「クイズしかできないけどモテるやつ」ってあんまり思い当たらないですし……。

高山 そうなのか……。すみません、小説とは関係ない話ばかりで(笑)。

――話を小説に戻しましょう(笑)。小川さんはもともと、高山さんが『首里の馬』を書かれる前から「クイズの小説を書きたい」と主張していたそうですね。

小川 多分、徳久君には言ってましたよね。高山さんから「いまクイズの小説を書いてるんですよ」って聞いたのが2019年の秋ですけど、それ以前から「クイズの小説を書く」って言い続けていて。

徳久 そうですね。「ユリイカ」のクイズ特集号(2020年7月号)にも書いてあります。

小川 ただ僕の場合、きっかけは高山さんとちょっと違っていて……。もともとスポーツが好きだからスポーツ小説を書きたかったんです。でも、スポーツって基本的に小説にすると面白くなくなるじゃないですか?

高山 まぁ、スポーツ自体が一番面白いですからね。

小川 そう。スポーツ自体が面白いから、その魅力を小説にするのって結構大変なんですよ。でも、そのうちに「スポーツの中でも、クイズだったら小説を書きやすいんじゃないか?」っていうふうに考えるようになったんです。というのは、問題も文章だし、解答も文章だし、問題が出されてから解答するまでの間にクイズプレイヤーが考えていることも書けるし……。

高山 小説って、時間をいくらでも伸ばせるし、人間の内側のことが書けるじゃないですか。「早押しクイズをやっている」ということを描こうとすると、小説という形が適切になりますよね。極端な話、押してから答えるまでの一瞬を、それこそ1万字にも2万字にもすることができるので(笑)。

小川 あとは、単純に「クイズ」という知の在り方ですよね。徳久君の場合、自分では特に興味なくても、「クイズに出るから」という理由で覚えている知識があるわけじゃないですか。でも、それって普通の人からすると信じられないというか(笑)。

――普通の人からすると、「興味ないことを覚える」って苦痛でしかないですものね(笑)。

小川 「クイズプレイヤーたちが、なんで大変な思いまでしてクイズをやっているか?」っていうと、単純にクイズを通じて知識が広がってく喜びもあるだろうし、あとは正解したときの心地よさみたいなのもあるのかなと思ってて。「『その気持ちよさの正体ってなんだろう?』ということを、小説を通じて考えてみる」みたいなところが始まりでした。

徳久 ストーリーの構想は、最初から『君のクイズ』のような形だったんですか?

小川 いや、最初は違う感じのものを2つ考えていました。ひとつは「ネット上で謎が出されて、それを解いていった先でシケイダ(暗号)を作ってる人と会える」みたいなシケイダモノですね。で、もうひとつは「クイズに命をかけて知識をどんどん詰め込んでいくが故に、思い出がどんどん失われていく男の話」です。「クイズには必要ない」とか言って自分の親の記憶さえも切り捨てながら、クイズのためにアフリカの首都の名前を覚えていく、みたいなすごい嫌な話なんですけど。

一同 (笑)

小川 でも、クイズについて勉強していくうちに「クイズプレイヤーがクイズの知識を詰め込むために何かを犠牲にしていることは間違いないと思うけど、犠牲になっているのはおそらく記憶とかではないな」ということが分かってきたので、「そんなシンプルな話じゃないな」と。一方で、競技クイズ中にプレイヤーが考えていることとか、テクニックとかだけでも面白いことが分かったから、「それだけで十分小説になるな」という感じに方向転換していきました。

徳久 それで今年(22年)のはじめぐらいから、執筆にあたっての相談をいただくようになりました。